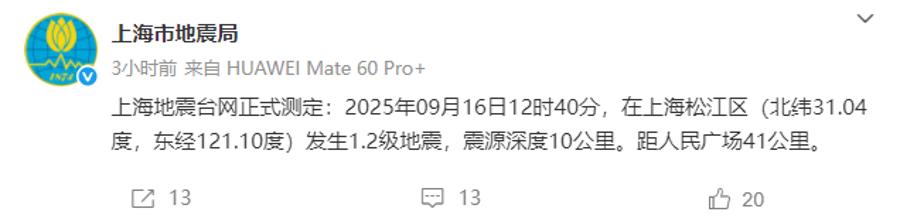

今天(16日)12时40分,上海松江区发生1.2级地震。据上海地震台网正式测定,震源深度10公里,距离人民广场41公里。不少市民表示毫无感觉。

类似的微小地震在上海并不罕见。上海市地震局表示,上海每年都会发生数次地震,从1970年至今,平均每年有4到5次小地震。因为大多数地震震级较小而不被关注。

上海高楼较多,如果人在高楼上,2级地震可能会有感觉,但通常来说,低于2.5级的地震没有明显影响。震级等于或大于3级、小于或等于4.5级,人们能够感觉到,但一般不会造成破坏。中强震震级大于4.5级、小于6级。属于可造成破坏的地震,但破坏轻重程度与震源深度、震中距等多种因素有关。强震震级等于或大于6级,其中震级大于等于8级的称为巨大地震。

上海属于中国地震活动分区中的地震活动强度相对较弱、频度较低的地区。自有记录以来的500多年来,除1624年发生的4¾级地震以外,在上海市地域范围内,没有发生过更大的地震。有文献记载,1624年原市南区的这次地震导致了“民居有顷者”,不过震级不高,范围仅限于当时的上海县,在松江、川沙等地均未发现震害记载。

上一次发生在上海市域范围内且有震感的地震是在2023年。2023年6月15日1时39分,上海青浦发生3.1级地震,震源深度8公里。震中5公里范围内的人口密度约860人/平方公里,人口约6.8万人。上海全城普遍有震感。

尽管这么说,但上海市民切不可掉以轻心。因为从全国来看,虽然上海发生地震不算多,但它的确是一座易受地震影响的城市。

这和上海的土质、区位、城市特性有关。上海位于环太平洋地震带附近,以地震较频繁的台湾地区为例,虽然上海距离台湾最少也有700多公里,但是每当台湾发生6.5级以上地震时,身处上海高楼的市民都会有明显震感。

上海高楼多,又属于松软土层,软土层深达400多米,这种地质条件会对地震动产生显著的放大效应,使得高层建筑在地震中更容易发生共振和摇摆。记者了解到,根据上海地震观测系统在环球金融中心安装的46台监测设备数据,当地震发生时,近500米高处震感是底楼的16倍之高,足见地震对高层建筑的影响之大。

而且上海人口密集,交通、供电、供水等生命线工程错综复杂。一旦上海发生破坏级地震,财产损失和社会影响会远远超过其他地区。在上海,严格按照设防标准建设的工程,可以抵御中强地震带来的灾害。上海的地震设防烈度是7级,重大和可能发生严重次生灾害的建设工程还要按照法律规定进行地震安全性评价。

和兴网提示:文章来自网络,不代表本站观点。